泌尿器の病気について

尿もれ・頻尿

- ホーム

- 泌尿器の病気について

- 尿もれ・頻尿

尿もれ・頻尿について

尿もれなどは、恥ずかしいという理由で我慢して受診しないケースがみられます。しかし最近は、年齢を問わず多くの方が尿のトラブルで悩んでいることが認知され、泌尿器科を受診する患者さんが増えています。

近年、より効果の高い治療薬や治療方法が新しく出てきています。少しでも尿についてお悩みがあるならば、まずは当院の受診をお勧めします。

特に頻尿、尿もれに関しては、最新治療であるボツリヌス療法の専門医が在籍しています。

尿失禁(尿もれ)

- 咳やくしゃみ、運動などで尿がもれる

- 急に尿意が出て尿がもれる(トイレに間に合わない)

- 夜間の尿もれ

尿失禁にはいくつかのタイプがありますが、主に腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、両者の混合タイプに分けられます。尿失禁の種類や程度により治療法は異なります。

腹圧性尿失禁は、加齢や出産、肥満などが原因で骨盤底筋が緩み、咳やくしゃみ、運動などちょっとした腹圧で尿が漏れてしまう病気です。

軽い腹圧性尿失禁の場合は、骨盤底筋体操で尿道のまわりにある外尿道括約筋や骨盤底筋群を強くすることで、改善が期待できます。また、肥満がある方は減量が有効なことがあります。保存的な治療で改善しない場合、または症状が重い場合は手術の適応となります。メッシュのテープを尿道の下に通してぐらつく尿道を支える「TOT手術」は、体への負担が少なく、長期成績も優れています。

切迫性尿失禁は、加齢など様々な要因で膀胱が過敏になり、ちょっとした刺激で膀胱が勝手に収縮してしまい尿がもれてしまう病気です。急に尿がしたくなり(尿意切迫感)、我慢できずに漏れてしまう症状が現れます。

切迫性尿失禁の治療には、抗コリン薬やβ3(ベータスリー)受容体作動薬などの薬物療法が有効です。飲水コントロール、骨盤底筋訓練、尿意があっても少しがまんする膀胱訓練などの行動療法を併用することもあります。

尿失禁は生命に直接影響するわけではありませんが、いわゆる生活の質を低下させてしまう病気です。困ったなと思ったら恥ずかしがったり、年齢的なこととあきらめたりせずに当院へご相談ください。

頻尿

- 尿の回数が多い

- 夜中に尿で起きることが多く、十分な睡眠がとれない

過活動膀胱

- 尿が近く、トイレに行きたくなると我慢できない

- 寒かったり、水の音を聞くとおしっこがしたくなる

過活動膀胱とは、加齢など様々な要因で膀胱が過敏になり不安定になった状態をいいます。ちょっとした刺激でも膀胱が勝手に収縮して、頻尿や尿意切迫感(トイレが我慢できない)、尿もれを引き起こします。

頻尿や過活動膀胱の治療は、切迫性尿失禁と同様、主に抗コリン薬やβ3(ベータスリー)受容体作動薬などで薬物治療を行います。飲水コントロールや尿意があっても少しがまんする膀胱訓練などの行動療法を併用することもあります。

ボツリヌス療法

近年、筋肉の緊張を緩めるお薬(ボツリヌス毒素:薬剤名ボトックス)を膀胱内に注入し、過敏な膀胱を弛緩させることで頻尿や尿失禁を改善する新しい治療法(ボツリヌス療法)が保険適用となり、高い治療効果をあげています。当院には、ボツリヌス療法の専門医が在籍しています。

間質性膀胱炎

- 尿をためると下腹部に不快感、もしくは痛みがある

- あまり尿がためられない(膀胱容量の低下)

- 尿の回数が多い

抗菌薬を投与しても改善しない膀胱炎の中に、間質性膀胱炎という病気があります。膀胱の内視鏡検査を行い、膀胱粘膜を調べることで診断します。麻酔をかけた状態で膀胱に水を入れて拡張させる治療が有効です(膀胱水圧拡張術)。また、膀胱に薬物を入れて治療する方法もあります。

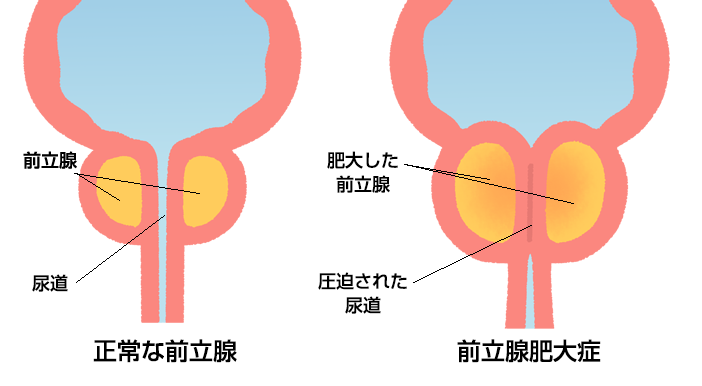

前立腺肥大症

前立腺が歳をとるにつれてだんだんと大きくなり、尿道を圧迫して尿が出にくくなる病気を前立腺肥大症と言います。通常の前立腺の大きさはクルミ大くらいで、これが肥大してくると鶏卵大以上になり、おしっこが出づらい、頻尿、残尿感などの症状がでます。症状が進むと尿が全く出なくなる事もあります(尿閉)。

治療

まずは、尿の通りを良くしたり前立腺を小さくする薬などで治療を行います。薬で症状が改善しない場合は手術を行います。尿道から内視鏡を入れて、尿道を圧迫している部分の前立腺を削る手術が一般的に行われています。

当院では、最新の前立腺肥大症治療装置であるThulium laser (ツリウムレーザー)を導入し、「前立腺レーザー蒸散術」を行っています。

膀胱機能障害(神経因性膀胱など)

膀胱や尿道にも神経が通っており、排尿する時には、自分では意識しなくても脳から脊髄を通って神経伝達で命令が下されています。

脳・脊髄・末梢神経など、排尿に関する神経系統に異常をきたし、排尿・蓄尿障害がでることを総称して神経因性膀胱と言います。

おしっこが出づらい・もれる・尿の感覚がない等の症状が単独または混合して出現します。

原因疾患として脳梗塞・頚椎症・脊柱管狭窄症・脊髄損傷・骨盤内手術(直腸がん・子宮がん)・パーキンソン病・多発性硬化症などがあげられます。

また、精神科治療薬・モルヒネ・パーキンソン治療薬・風邪薬・坑アレルギー薬・帯状疱疹も排尿障害をきたす場合があります。

治療

膀胱内圧検査・尿流量測定などで原因検索を行い、病態に応じて薬物治療・手術・カテーテルによるドレナージ(留置または間欠導尿)などの治療を行います。

おねしょ(夜尿症)

おねしょとは、眠っている間に無意識におしっこをしてしまい、パジャマや布団をぬらしてしまう状態です。乳幼児期には一般的な行為ですが、5~6歳になっても月に数回おねしょをする場合は「夜尿症」と呼ばれます。おねしょの原因は、膀胱の働きがまだ未熟であることや、睡眠のリズムの乱れ、便秘、精神的なものまで多岐にわたります。生活環境や睡眠を見直すことで改善される可能性があります。また、大人にも夜尿症(おねしょ)が起こることがあり、その場合はなんらかの疾患が隠れている可能性もあります。原因を確かめ、適切な治療を受けることで改善する可能性があります。

治療

おねしょの改善方法としては、次のような生活指導が挙げられます。

- 早寝・早起き、規則正しい食事を心がける

- 塩分を控える

- 夜間の水分摂取の制限

- 就寝前は必ずトイレに行く

- 便秘しないように気をつける

生活指導で効果が乏しい場合には、薬物療法やアラーム療法を行います。

薬物療法として抗利尿ホルモン剤があります。これは夜間尿量を減少させる効果のある薬剤で就眠前に使用します。舌下投与で容易に溶ける口腔内崩壊錠ですので水なしでも容易に服薬できますが、水中毒を防ぐために就眠前2-3時間以内の水分制限が必要となります。

抗コリン剤(膀胱の緊張を緩和して膀胱容量を増加させる作用のある薬剤)や抗うつ剤を投与することもあります。

アラーム療法は、寝る前にお子さんのパンツに小さなセンサーをつけることで、尿でパンツが濡れるとアラームが鳴る条件づけ訓練法です。夜尿後すぐにアラームで知らせて本人に認識させ、それを繰り返すことにより夜間にためられる尿量が増えて、夜尿量の減少、夜尿回数の減少につながり、治ると考えられています。