泌尿器の病気について

⾎尿

- ホーム

- 泌尿器の病気について

- ⾎尿

検査

尿検査・尿細胞診(尿中のがん細胞の有無)・採血・X線写真・CT・膀胱鏡など

膀胱がん

多くは肉眼的な血尿で見つかります。初期は排尿痛などの症状を伴いません。進行すると排尿痛・血尿による尿閉・貧血などの症状を伴います。さらに進行すると、浮腫(リンパ節転移)・腎不全(水腎症)・全身の転移などの状態に至ります。

喫煙が発症や再発のリスクファクターになります。

検査

X線CT・膀胱鏡・尿細胞診

治療

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)

尿道から内視鏡(カメラ)を入れて、膀胱腫瘍を削り取る手術を行います(経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BT)。

(経尿道的膀胱腫瘍切除術:TUR-BTの図)

削り取った腫瘍組織は、腫瘍の根の深さや悪性度を判定するために病理検査に提出します。その結果次第では、追加の治療が必要となります(膀胱内注入療法など)。

腫瘍が小さく根が浅ければ、内視鏡による切除だけで治療ができます。

腫瘍が大きく根が深い場合は、基本的には膀胱を摘出する手術が勧められます。

転移がある場合は、抗がん剤治療を行います。最近では、免疫チェックポイント阻害剤という治療薬が効果を上げています。

膀胱内注入療法

膀胱がんは、膀胱の中に腫瘍が再発することが多いため、再発を予防する目的で膀胱内へ抗がん剤などを注入することがあります。抗がん剤を膀胱内へ入れても血液中には入らないため、吐き気や脱毛などの副作用はありません。また、上皮内癌という特殊な型や、再発リスクが特に高い場合にはBCGを膀胱内へ入れる治療も広く行われています。

筋層浸潤性膀胱がんに対する膀胱温存療法

腫瘍が大きく根が深い場合は(筋層浸潤性膀胱がん)、基本的には膀胱を摘出する手術をお勧めしています。ただし、高齢で大きな合併症があって膀胱摘出手術が難しい場合は、抗がん剤と放射線治療を組み合わせた膀胱温存療法を行うことがあります。当院では、札幌孝仁会記念病院放射線科と連携して、膀胱温存療法を行っています(すべての腫瘍で適応となるわけではなく、症例ごとに検討が必要です)。

腎盂・尿管がん

膀胱がん同様に尿の通り道にできるがんです(尿路上皮がんと言います)。膀胱がんと同じ組織型を示し、進行の仕方は膀胱がんに似ています。ただし、尿管は細くて壁も薄いため内視鏡での切除は困難です。そのため、基本的には腎臓や尿管を摘出する手術が行われます。現在は手術支援用ロボットによる腹腔鏡下腎尿管摘出術が保険適応となっています。

その他の治療法として放射線などありますが、治療成績は手術よりも劣ります。一方、転移のある腎盂・尿管がんの場合は抗がん剤治療が行われます。

尿路上皮がん

腎臓が片方しかない場合や、高齢で大きな合併症があって腎尿管摘出手術が難しい場合は、尿道から細い内視鏡(尿管鏡)を入れて、レーザーを用いて腫瘍を蒸散させる手術方法があります(経尿道的腎盂・尿管がんレーザー蒸散術)。ただし、すべての腫瘍で適応となるわけではなく、小さく根の浅い腫瘍に限られます。

当院では、最新の治療装置であるツリウムレーザーを導入し、「腎盂・尿管がんツリウムレーザー蒸散術」を行っています。従来のホルミニウムレーザーに比べて出血が少なく安全で、抗凝固剤を服用していても治療が可能です。

検査

X線CT・尿管鏡・尿細胞診

治療

- 手術支援用ロボットによる腹腔鏡下腎・尿管摘出術

- 経尿道的腎盂・尿管がんレーザー蒸散術

- 薬物治療(抗がん剤)

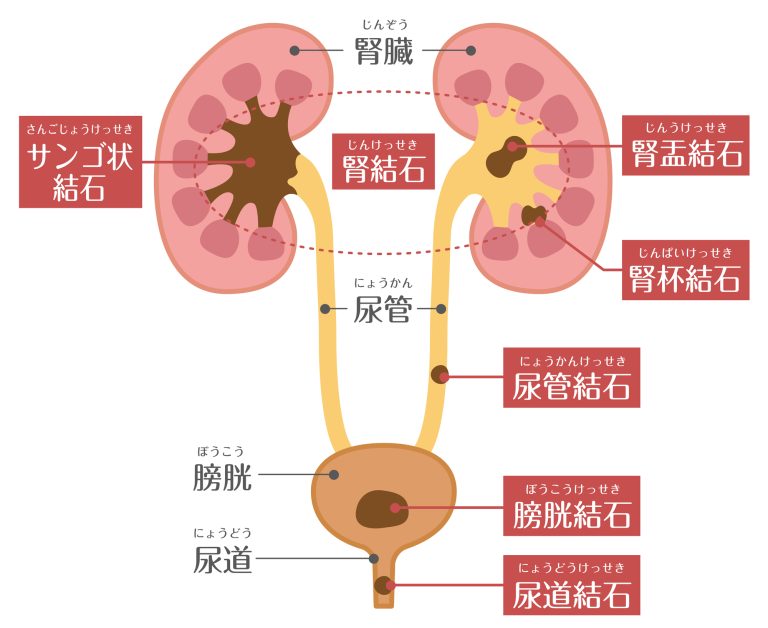

尿路結石

尿路結石とは、尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に結石ができる病気です。尿中の成分が溶けきれず結晶化し、さらに成長して結石となります。カルシウムを主体とした結石が多いです。尿路結石の症状としては、背中から腰にかけて激痛が走り(右か左に寄っていることが多い)、血尿を伴うこともあります。特に尿管結石は痛みが強く、尿管には細くなっている部分があるため、小さな結石でも詰まりやすくなっています。痛みが軽減しても、長期間放置すると腎機能の低下につながる可能性があります。

結石の原因は、体質も考えられますが、食生活(不規則・高カロリー・過度な嗜好品の摂取)、肥満、骨粗鬆、長期臥床などが挙げられます。

治療

薬物で溶ける結石の成分もありますが限定的です。症状も軽く小さい結石であれば、排石を促す内服薬などで自然排石を待ちますが、痛みが強かったり大きな結石の場合は、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)や経尿道的レーザー結石破砕術(TUL)など手術で結石を取り除きます。

尿路結石の予防

尿路結石の再発を予防するには、次のような方法があります。

- 水分の摂取

- 適度な運動

- 食生活の改善

- 生活習慣病(肥満など)の防止

特に多くみられる結石の成分はシュウ酸カルシウムです。そのため、シュウ酸を多く含む食品の摂取を減らすことが効果的です。シュウ酸を多く含む食品には、ほうれん草、紅茶、コーヒー、チョコレート、ココア、ピーナッツ、アーモンドなどがあります。カルシウムと一緒に摂ることでシュウ酸の吸収が抑えられるため、紅茶やコーヒーにはミルクを入れたり、ホウレン草のおひたしには鰹節を乗せたりすることがお勧めです。

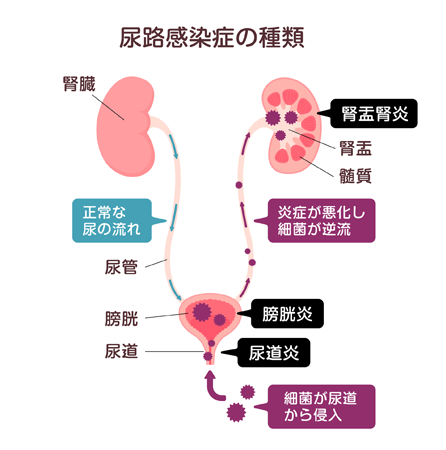

尿路感染症

尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に細菌が感染し、炎症を起こすことを「尿路感染症」といいます。尿路感染症の多くは、尿道口から侵入した細菌が尿路をさかのぼって感染、炎症を起こす「上行性感染」によるものです。とくに女性は尿道が短いため、尿路感染症にかかりやすいといわれています。

主な尿路感染症には「腎盂腎炎」、「膀胱炎」、「尿道炎」などがあります。症状は、排尿時の違和感や痛み、残尿感、血尿、高熱などです。腎盂腎炎の場合、患側の腰背部痛を伴います。尿路感染症の診断は、尿検査と尿培養検査の結果に基づいて行われます。

治療

放置すると再発を繰り返し、治りにくくなることもあるため、早めの受診と適切な治療が必要です。細菌感染ですので、抗生剤治療が基本となります。軽症であれば外来的に内服抗生剤で治療しますが、高熱が続くようであれば入院して点滴治療が必要になります。

再燃することがあるので、解熱後もしばらく内服の抗生剤を継続します。腎盂腎炎を繰り返すと腎機能低下をきたす場合があるので、しっかりと治療が必要です。

腎盂腎炎

腎臓に細菌が入り込み炎症を起こし、背部痛・高熱をきたします。膀胱炎がこじれて腎盂炎を発症する場合が多いですが、排尿障害が原因の場合もあります。また尿管結石が原因の場合は「結石性腎盂腎炎」といって、重症感染症(敗血症)に至る可能性があります。その場合は、尿管ステントを留置し炎症を落ち着かせたうえで、尿管結石の治療も必要となります。

繰り返す膀胱炎

まず、尿の培養検査を行い膀胱炎の原因となっている細菌を調べます。繰り返す膀胱炎の場合、抗生物質が効きにくい細菌が検出されることがあります。細菌の種類が分かったら、その菌に対して効果のある適切な抗菌薬を処方します。また、症状を緩和するような薬や漢方薬を併用することもあります。膀胱炎を繰り返さないよう畜尿・排尿習慣の改善を図ります。 それでも再発を繰り返してしまう場合、膀胱炎を予防するようなワクチンの接種をお勧めしています(治験になります)。