泌尿器の病気について

陰茎・精巣の異常

- ホーム

- 泌尿器の病気について

- 陰茎・精巣の異常

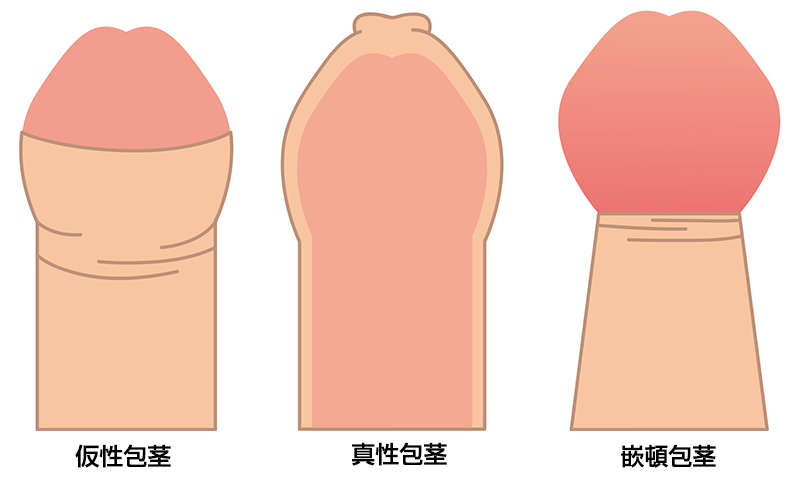

包茎

包茎とは、陰茎の先端(亀頭)が包皮に覆われており、亀頭を完全に露出できない状態を指します。

包皮の先端が狭く、全く亀頭が露出できないものを真性包茎、亀頭は露出できるものの包皮が長く余っているため亀頭に被さっているものを仮性包茎といいます。

また、包皮が狭いのに無理にむいて元に戻らなくなり、亀頭がいわゆる首締まりの状態になってしまうことを嵌頓包茎といいます。嵌頓包茎になると痛みが生じたり、包皮がむくんで元に戻りづらくなってしまうため臨時で処置が必要です。

幼少期の包茎は、大人になるにつれて自然とむけるようになることが多いため基本的には様子をみます。しかし、包皮炎を繰り返したり、その結果包皮先端が病的に狭くなるようなら治療を行います。

大人の真性包茎は、勃起時の痛み、性行為に支障をきたすことがあるため手術適応となります(保険も適応されます)。

治療

包皮が狭い場合、保存的な治療として、ステロイド軟膏を塗ることで包皮が柔らかくなって広がり、むけるようになる可能性があります。軟膏でも治らない場合は手術を行います。

手術の一般的な方法として環状切除術があります。これは、狭い部分の包皮を全周性に切り取り、断端の包皮を縫合する手術です。縫合には吸収糸を使用するため、抜糸の必要はありません。麻酔は陰茎の根元に局所麻酔を打ちます。手術時間は約30分で、日帰り手術です。

包茎手術の費用は、手術方法や患部の状態によって異なります。

真性包茎であれば、保険が適応されるので患者さんの負担額は少なくなります。仮性包茎の場合、美容目的になるので保険は適応されず自由診療での手術となります。その場合の費用は11万円程度です。

亀頭包皮炎

亀頭部や包皮先端に細菌感染を起こして、発赤・腫れ・痛み(排尿時の痛み)が生じます。膿が出ることもあります。子供に比較的多い疾患ですが、大人でも起こります。 大人の場合、単純な細菌感染だけでなく、淋菌、クラミジア、カンジダといった菌に性行為などから感染することもあります。また、ヘルペスや梅毒などの性感染症は、亀頭や包皮に潰瘍ができるため包皮炎との鑑別が必要です。

治療

子供の場合、抗生剤内服や抗生剤入りの軟膏を塗って治療します。

大人の場合も、子供と同様に抗生剤で治療します。性感染症を伴っている場合は、それらの治療も並行して行います。カンジダなどの真菌を疑う場合には抗真菌剤を処方します。

糖尿病の人は包皮炎が治りずらかったり、繰り返す場合があります。包茎が原因で感染を繰り返す場合は、包茎の手術を行います。

精巣上体炎

精巣上体(せいそうじょうたい)は精巣の横にある付属器官で、精子の輸送や貯蔵に関わっています。精巣上体炎とは、精巣上体に細菌が感染して炎症を起こす病気です。主な症状は、発熱と陰のうの腫れ・痛みです。

前立腺肥大症や神経因性膀胱などの排尿障害があると、精巣上体炎を起こりやすくなります。

治療

細菌感染なので抗生剤で治療を行います。高熱がある場合は、入院して点滴抗生剤で治療を行います。炎症を繰り返したり慢性化した場合、精巣上体を摘出する手術を行うことがあります。

ムンプス精巣炎

ムンプスは流行性耳下腺炎のことで、よく「おたふくかぜ」と言われているものです。

成人男性がおたふくかぜにかかった数日後に、精巣が腫れて発熱や痛みを生じることがあります(ムンプス精巣炎)。成人男性でムンプスになると20~30%にムンプス精巣炎を合併すると言われています。

感染するのは片側の場合が多いですが、まれに両側性になります。

陰のう水腫

精巣を包んでいる膜に体液が溜まり、陰のう(精巣が入っている袋)が腫れる病気です。精巣機能に支障はないため症状がなければ様子をみることもありますが、重苦しさや違和感を感じる場合は治療を行います。

治療

陰のうに針を刺して体液を吸引します(穿刺吸引術)。この処置で一時的には治まりますが、多くは体液が再貯留してしまいます。再貯留する場合には手術を行います。陰のう水腫の手術は、陰のう皮膚を切開して水腫壁を切除し、溜まった液体を排出する手術です。水腫壁から体液が染み出てくるため、手術で水腫壁を切除することで体液が貯まらなくなります。

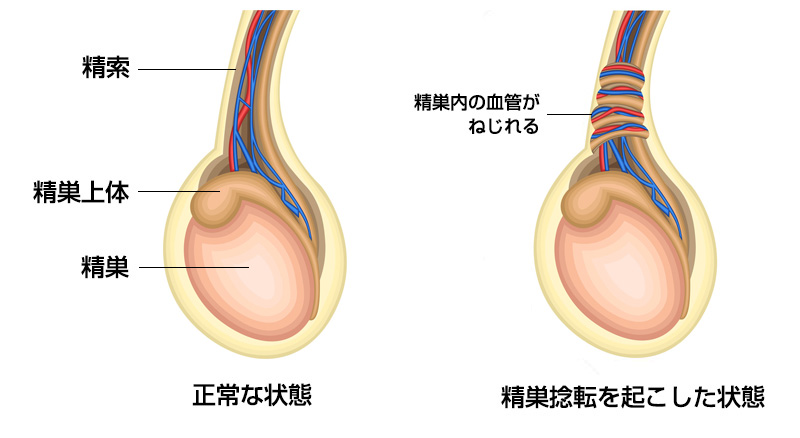

精巣捻転

精巣がねじれてしまい、それに伴って精巣の血管もねじれて血の巡りが悪くなる病気です。突然「たまが痛い」、「おなかが痛い」という訴えがあり、徐々に陰のうが腫れて硬くなり、吐き気や嘔吐を伴う事もあります。程度にもよりますが、発症後6~12時間以内に治療しないと精巣が壊死する可能性があるので、早期の診断や治療が必要となります。思春期前後の青少年に多い病気とされています。

治療

陰のうを開けて精巣のねじれを解除し、再度ねじれないように精巣を袋の中に固定する手術を行います。早期に治療を行わないと、精巣の血流不全から精巣機能障害や壊死をきたす可能性があるため、大抵の場合は診断したらすぐに手術を行います。

停留精巣

精巣はもともとお腹の中で発生し、胎児の時に下降して陰のう内に収まります。停留精巣(ていりゅうせいそう)はその過程が途中で止まってしまった状態です。精巣が陰のう内になく鼠径部に触れたり、全く触れない(お腹の中にある)こともあります。

治療

停留精巣は新生児期のスクリーニング検査で発見されることが多いです。その後下降してくることがあるのですぐに治療をせず、1歳から2歳まで様子をみます。それ以降も精巣が下降しない時には、精巣を陰のう内に収める手術を行います。

精巣癌

精巣癌にかかる割合は10万人に1人程度とされ、比較的まれな腫瘍です。しかし、他の多くのがんと異なり、20~30歳代にかけて発症のピークがあり、若年者に多い癌であることが大きな特徴です。精巣癌は、精巣のしこりや腫れが初発症状です。感染症と違って、痛みや発熱を伴わないことが多く、そのため受診が遅れてしまいがちです。精巣のエコー検査や精巣癌特有の腫瘍マーカー(AFP, HCG, LDH)の検査を行って診断します。

治療

精巣癌の診断がついたら、精巣を摘出する手術を行います(高位精巣摘除術)。摘出した精巣を調べて病理組織検査を行います。精巣癌は細胞の種類によってセミノーマと非セミノーマに分けられ、治療方法も異なります。また、CT検査などで転移の有無を調べます。転移がない場合は経過観察を選択できますが、転移がある場合は抗癌剤治療が必要です。