検査・治療・手術について

当院で行っている検査

- ホーム

- 検査・治療・手術について

- 当院で行っている検査

放射線検査

放射線科では主に泌尿器科領域に対する、X線一般撮影、X線CT検査を行っています。検査に対する不安、また放射線被曝に対する不安にもできるだけ説明を行い安心して検査を受けて頂けるように心がけています。

X線一般撮影

1腹部単純撮影(KUB)

KUB(Kidney Ureter Bladder)は腎・尿管・膀胱の略で、腎~膀胱までのX線検査です。主に尿路結石、石灰化等の有無を調べる検査です。

2尿路造影検査

通常、KUBでは尿路の形状を識別するのは困難です。それに対し造影剤を点滴静注(DIP)または急速静注(IP)で注入、尿が排泄される経路を造影剤が通過して尿路の形を描出します。形状観察の他、結石の有無、水腎症、腫瘍等の観察に用いられます。

3尿道造影

静脈から注入する(DIP,IP)に対し、陰茎(ペニス)から造影剤を注入します。

尿道の形状・狭窄、前立腺肥大による膀胱底の挙上の確認を行う検査です。

4膀胱造影

尿道からカテーテルを挿入し、最大膀胱容量まで造影剤をゆっくり注入、順次撮影します。これにより膀胱の形状、尿管への逆流の有無が確認できます。

5逆行性腎盂造影

膀胱鏡を用いて尿道からカテーテルを挿入して腎・尿管の撮影する検査。

DIPが施行できない、またはDIPでは十分な画像が得られない場合に行います。

6透視下検査

X線透視装置を用い、透視下での尿路カテーテル検査、尿管ステント留置等を行います。

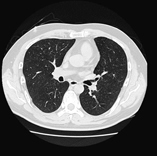

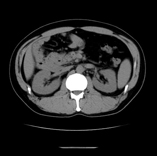

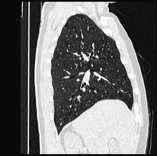

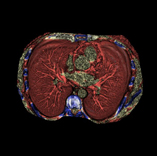

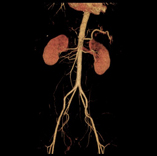

X線CT撮影

CT(Computed Tomogrpaph:コンピューター断層)は人間の断層、いわゆる輪切りの写真を撮影する検査です。臓器やガスの重なり、臓器の輪郭など単純(造影剤を使用しない)X線写真だけでは判別できない場合に役立ちます。また、必要に応じて検査後コンピュータ再計算により輪切り(頭足・足頭方向)だけでなく、前後(胸から背中方向)、横(左右方向)への内部の観察、さらに3D(立体)画像を作成することで、各臓器を立体的(他臓器との位置関係など)に観察が可能です。

造影CTはX線写真同様に単純CT検査だけではわからない臓器の境目、尿路の閉塞、腫瘍の識別などを観察します。

血液・尿検査

尿検査

尿には体の情報が多く含まれており、特に泌尿器では重要な検査です。

尿中の血液、糖、たんぱくが出ていないか、細菌、異常細胞の有無などを顕微鏡で実際に有形成分を観察する「尿沈殿検査」を行っています。

これら成分の数・形を直接観察し症状と照らし合わせることで、膀胱炎・腫瘍等の診断をすることが可能です。

※当院では基本的に受診時に尿検査を行いますので、受付の際は排尿をせずにお待ちください。

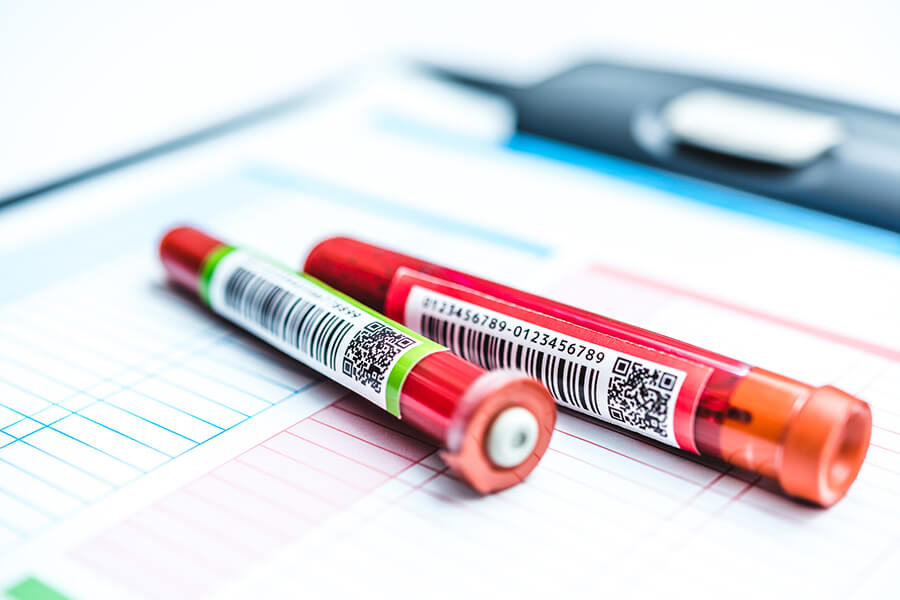

血液検査(PSAなどの腫瘍マーカー)

腫瘍マーカーとは、血清、尿などに存在する腫瘍が産生する物質を測定することにより、腫瘍の存在や種類、さらにその大きさ、広がりなどの指標とするものです。

PSAは前立腺に対する特異性が高く、前立腺の腫瘍マーカーとなります。

高値の場合は癌が疑われますが、前立腺炎・著名な前立腺肥大等でも高値を示すことがあり、確定診断をつけるため生検(組織検査)が必要となります。

また、血液検査では腫瘍マーカー以外でも、貧血の有無や腎機能、肝機能等の異常を調べるための一般的な採血も行っています。

膀胱機能検査・超音波検査

超音波検査

腎・尿管・前立腺・精巣疾患等の診断のみでなく、残尿測定、生検時の穿刺ガイドとして検査・処置・治療に使用します。

尿流量測定

「尿の勢いが悪くなった」「排尿に時間がかかる」などの自覚症状がある際に行う検査で、機械に向かって排尿することにより、一回の排尿量、排尿時間、排尿速度、排尿パターンなども表示されます。

排尿障害は膀胱の排尿筋の収縮力の低下や前立腺を含めた尿道抵抗の増大で生じます。尿流量測定は排尿時の全体的な機能を評価できる簡便で侵襲のない検査です。

※尿意を催した状態での検査です。場合によっては水分補給をお願いしています。

残尿測定

排尿後、下腹部(膀胱部分)の超音波(エコー)検査で残尿(膀胱内に残っている尿量)を測定する検査です。通常は尿流量検査を行った後、続けて行います。

膀胱内圧測定

膀胱内に挿入したカテーテルから水または炭酸ガスを注入します。それによって尿意を感じたときの膀胱容量、膀胱排尿筋の伸展性、無抑制収縮の有無など、畜尿時の膀胱機能を調べる検査です。

膀胱尿道内視鏡

尿道口から内視鏡(口腔・消化器用よりはるかに細い)を挿入して尿道、前立腺、膀胱を観察することにより、尿道狭窄、前立腺肥大、膀胱腫瘍や膀胱結石の有無、排尿障害に伴う膀胱変形・膀胱憩室の有無などを調べる検査です。