泌尿器の病気について

尿が出づらい・残尿感

- ホーム

- 泌尿器の病気について

- 尿が出づらい・残尿感

以下のような病気が考えられます。

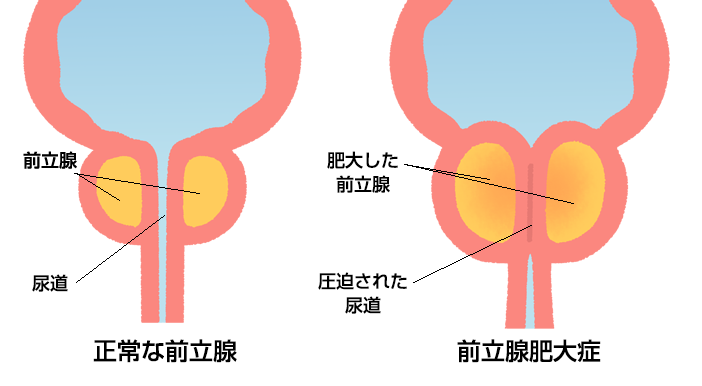

前立腺肥大症

前立腺が歳をとるにつれてだんだんと大きくなり、尿道を圧迫して尿が出にくくなる病気を前立腺肥大症と言います。通常の前立腺の大きさはクルミ大くらいで、これが肥大してくると鶏卵大以上になり、おしっこが出づらい、頻尿、残尿感などの症状がでます。症状が進むと尿が全く出なくなる事もあります(尿閉)。

治療

まずは、尿の通りを良くしたり前立腺を小さくする薬などで治療を行います。薬で症状が改善しない場合は手術を行います。尿道から内視鏡を入れて、尿道を圧迫している部分の前立腺を削る手術が一般的に行われています。

当院では、最新の前立腺肥大症治療装置であるThulium laser (ツリウムレーザー)を導入し、「前立腺レーザー蒸散術」を行っています。

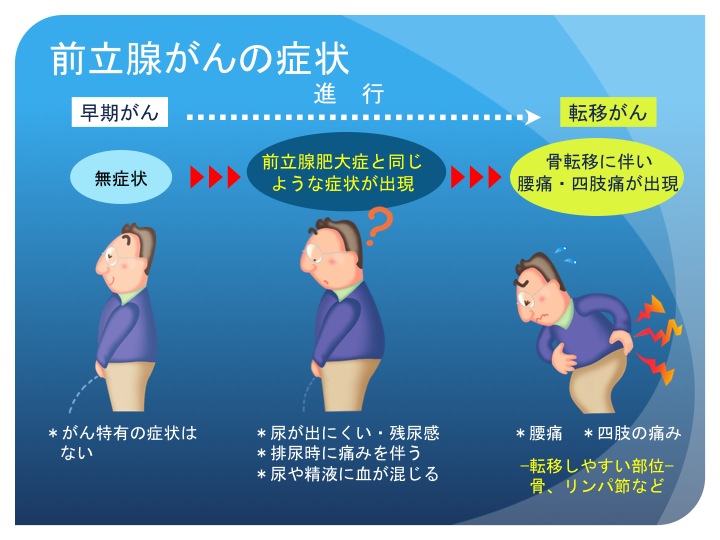

前立腺がん

早期の場合はほとんど症状がありませんが、ある程度進行すると前立腺肥大症のような尿の出づらさや残尿感といった症状が現れます。さらに進行すると血尿・尿閉(尿が出なくなる)・痛み(骨転移)・浮腫(リンパ節転移)などの症状が出現します。

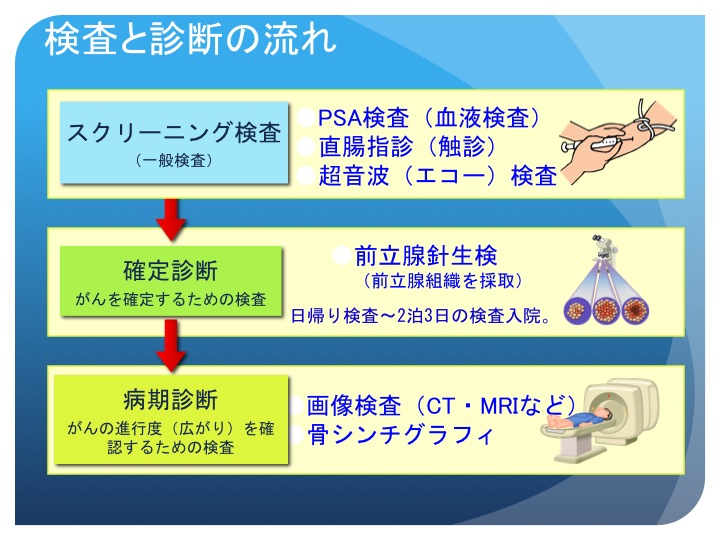

早期発見には前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSA測定(血液検査)が有効です。最近は健康診断でPSAを測定することができます。PSAが高値の場合、前立腺がんを疑います。ただし、PSAは前立腺肥大症や前立腺炎でも上昇するため、確定診断には前立腺生検(組織検査)が必要です。がんが確定した場合、まずは転移がないか全身を調べます。

前立腺生検

治療

転移のない前立腺癌は、適切な治療により根治が期待できます。その際選択されるのが、手術や放射線治療です。両者は根治性や生存率でほぼ同等の効果が得られるため、医師の説明を受けてそれぞれのメリット・デメリットを考慮し患者さん自身が選択します。

当院では、孝仁会記念病院・放射線治療センターと連携して、前立腺癌に対する陽子線治療を積極的に行っており、これまでに多くの治療実績(数百例以上)があります。

転移がある場合、癌細胞が全身に及んでいると考えて基本的には全身に効果が期待できるホルモン治療が行われます。場合によっては、前立腺に放射線照射を加えることがあります。

ホルモン治療について

前立腺がんは男性ホルモンに依存して増殖します。ホルモン治療とは、注射や内服薬で男性ホルモンの分泌を抑制し、癌を縮小させる治療法です。一部の方で癌が消失することはありますが、基本的に癌細胞を抑え込む治療であり、癌との共存を目指す治療です。

ただし、時間が経つと徐々に治療抵抗性となり、癌が進行することがあります(去勢抵抗性前立腺がん)。その場合は薬の変更が必要になります。最近は新規抗アンドロゲン薬と呼ばれる新しいホルモン治療薬がいくつか登場しています(イクスタンジ、ザイティガ、アーリーダなど)。

抗がん剤治療

ホルモン治療が効かない、もしくは治療抵抗性になってきたら、抗がん剤治療を行います。ドセタキセルやカバジタキセルなどの抗がん剤を使用します。3~4週間に1回の頻度で点滴投与します。点滴の際に数日入院が必要ですが、基本的には外来で通いながら治療を行います。

前立腺炎

前立腺炎は、前立腺に腫れや炎症が生じ、排尿時の痛み・違和感や排尿困難感が生じる病気です。

前立腺炎は急性の前立腺炎と、3か月以上続く慢性前立腺炎に分かれます。急性前立腺炎は細菌感染によるものが多く高熱を伴うこともあります。慢性の前立腺炎には、細菌感染によるものもありますがそれらは少数であり、ほとんどは細菌感染が関係しない慢性前立腺炎とされ、原因が特定されていません。慢性のものはデスクワーク・運転など座位が多い仕事の方に多いとされ、血流障害が原因のひとつと考えられています。

慢性前立腺炎は、排尿困難感などに加え、慢性的な陰部の痛み、頻尿、下腹部の圧迫感など多彩な症状を伴います。

治療

急性前立腺炎の場合、抗生剤治療を行います。高熱が続く時は、入院して点滴による治療が必要となります。慢性前立腺炎の場合は、抗生剤治療に加え、炎症を抑える薬や症状の改善を促す薬で対症的な治療を行います。

急性前立腺炎は抗生剤治療で改善する場合がほとんどですが、稀に膿瘍を形成し(前立腺膿瘍)、切開排膿を要する場合があります。慢性前立腺炎も治療に反応して症状が改善することが多いですが、一部の方は症状が遷延し長期間内服を継続するケースもあります。

膀胱機能障害(神経因性膀胱など)

膀胱や尿道にも神経が通っており、排尿する時には、自分では意識しなくても脳から脊髄を通って神経伝達で命令が下されています。

脳・脊髄・末梢神経など、排尿に関する神経系統に異常をきたし、排尿・蓄尿障害がでることを総称して神経因性膀胱と言います。

おしっこが出づらい・もれる・尿の感覚がない等の症状が単独または混合して出現します。

原因疾患として脳梗塞・頚椎症・脊柱管狭窄症・脊髄損傷・骨盤内手術(直腸がん・子宮がん)・パーキンソン病・多発性硬化症などがあげられます。

また、精神科治療薬・モルヒネ・パーキンソン治療薬・風邪薬・坑アレルギー薬・帯状疱疹も排尿障害をきたす場合があります。

治療

膀胱内圧検査・尿流量測定などで原因検索を行い、病態に応じて薬物治療・手術・カテーテルによるドレナージ(留置または間欠導尿)などの治療を行います。